各区(开发区)自然资源和城乡建设局,东湖新技术开发区建设管理和交通局、长江新区住房和城乡建设局、东湖风景区建设管理局,局属各事业单位、机关各处室,各有关单位:

为认真贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要指示精神和全国新型工业化推进大会部署,加快推进“工业上楼”,优化产业布局,防范产业空心化,推进全市工业经济实现高质量发展,加快打造制造强市,现将《武汉市“工业上楼”建筑设计指南》印发给你们,请遵照执行。

武汉市自然资源和城乡建设局

2025年4月20日

武汉市“工业上楼”建筑设计指南

第一章 总则

第一条 指导思想

为加快推进“工业上楼”,打造节约、聚集、高效的制造业发展空间格局,为先进制造业提供空间保障,根据武汉市《关于加快推进“工业上楼”的实施方案》,以及国家和武汉市规划等相关规定,结合武汉市产业实际,制定本设计指南。旨在为未来工业发展提供创新的物理环境,助力打造武汉以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

第二条 适用范围

本指南适用于本市范围内各类新建、改建和扩建的“工业上楼”项目设计工作。“工业上楼”项目认定标准以武汉市经济和信息化局解释为准。

第三条 规划导向

遵循土地集约节约利用原则,统筹兼顾特殊性,用地规划设计条件符合武汉市相关政策文件的要求。

第四条 建设标准

符合现行国家和武汉市的规划、建设、产业、消防、环保等政策法规和相关标准。

第五条 本指南部分名词含义

“工业上楼”建筑是指符合国家通用建筑标准及行业要求,具有相近行业高通用性、高集约性的特点,消防、节能、环保等符合国家及地方现行规范和政策要求,用地性质为工业用地(M1)或新型工业用地(M0),容积率较高,建筑总高在24米以上、楼层5层及以上,配置专用载货电梯且集研发、试验、生产一体的综合工业建筑。

第二章 园区设计

第六条 园区选址

园区建议与学校、住宅、医院、幼儿园、敬老院等民用生活区保持一定距离,选择工程地质及水文条件良好,交通运输条件便利,供电供水充沛稳定的区域。对学校、住宅影响较小的项目,可根据产业类型确定与周边建筑距离。

第七条 总体布局

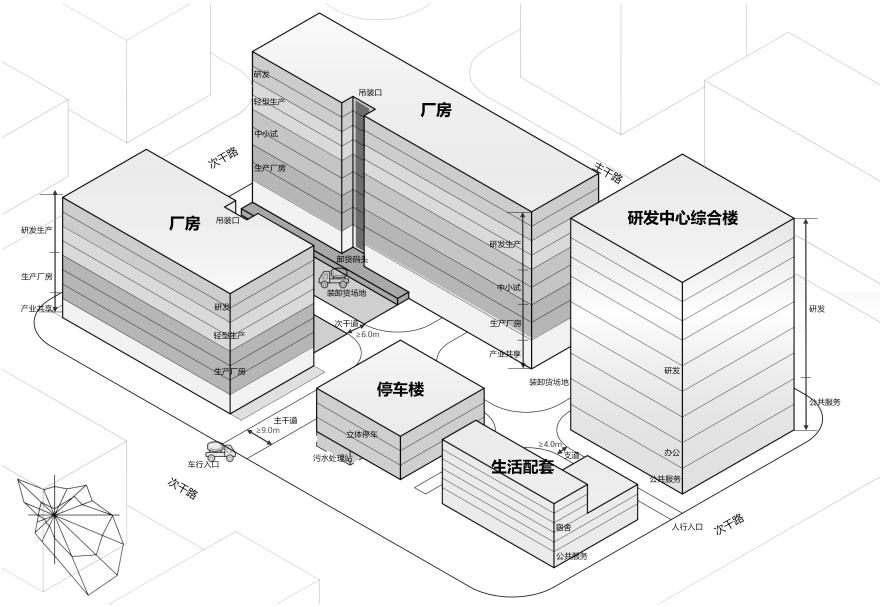

(一)产业定位宜清晰、功能分区宜明确。结合产业特点,合理布置产业用房、配套用房和公用设施。

(二)总体布置应满足厂区内外交通运输要求,合理组织人流、物流,各功能区域划分明晰,并有适当的隔离。

(三)园区建筑布局宜考虑风向因素。配套用房、环保要求高的产业用房宜布置在全年最低频率风向的下风侧。

图:园区设计轴侧示意图

第八条 园区风貌

宜考虑高低错落、疏密有致的园区空间形象。

第九条 道路交通

(一)宜设置人车、人物分流的交通流线和出入口,尽量避免物流、人流交叉。

(二)生产组团流线宜靠近周边交通,加快货运疏导。厂房垂直交通和厂区平面交通宜设置有利于分区出租出售的交通流线和设施。

(三)货运机动车道宽度标准宜满足大型货车的实际进场需求和装卸货需求。鼓励主干道、次干道、支道宽度设置分别在9m、6m和4m以上,合理设置车辆转弯半径。

第十条 绿化建设

园区的绿化布置,应与总平面布置、竖向设计及管线布置统一进行,合理安排绿化用地,并应符合下列要求:绿化布置应根据企业性质、环境保护及厂容、景观的要求,结合当地自然条件、植物生态习性、抗污性能和苗木来源,因地制宜进行布置;充分利用场地内现有地形、水系和植被,优化场地规划设计,营造优良气候环境,提高景观的生态效应。

第十一条 消防安保设施

园区宜设置消防及安保总控制室,楼栋宜设置消防及安保分控制室。

第十二条 污水处理设施

园区宜按照服务半径不大于1000m设置1处集中的污水处理站。

第十三条 环保安全

根据环保法规与项目环评批复,实施环保设计;生产固废、生活垃圾、危废宜定点分类集中收集、定时处理;园区宜加强风险监控及预警平台的建设。

第十四条 数字智慧园区

鼓励建设数字智慧园区,通过智能化信息设施,结合多种数字化技术与创新管理机制,发展精细化服务。

第十五条 绿色低碳园区

鼓励建设低碳园区,通过绿色升级、公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等方式,发展低碳产业园区。

第十六条 低空飞行基础设施

工业上楼园区可设置低空飞行中型、小型起降空间,同步设计人流和物流转运等物理基础设施,预留导航、气象等服务保障设施和通信、电力等配套设施。

第三章 产业用房通用设计

第十七条 平面设计

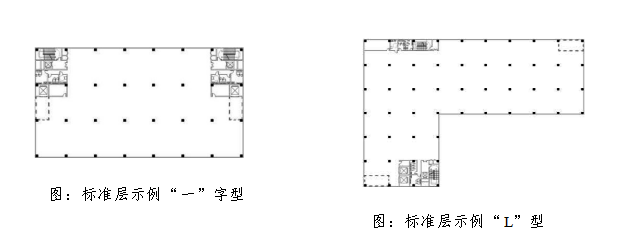

建筑平面宜匹配产业类型,功能分区明确,人货分流科学。标准层宜采用“一字型”或“L型”布局。鼓励在满足建筑规范前提下,灵活开展定制化建筑设计。

(一)标准层面积不宜小于1000㎡,最小生产单元建筑面积不宜小于500㎡。

(二)建筑平面宜规整方正,宜采取大开间。

第十八条 立面设计

建筑立面设计宜考虑工业建筑特色,应满足防渗、防漏、采光、通风等要求。

外立面不应出现类似住宅的元素(如飘窗、挑阳台)等。

外立面应与周边区域城市风貌协调,立面空调机位等设施应隐蔽设计,达到美观、整齐、易于维修,并保证空调室外机通风良好。

对于有振动要求的工业上楼项目,外墙立面材料和外挂设备应充分考虑防止脱落的安全控制措施。

第十九条 层高设计

层高不宜低于4.5m,首层层高宜6-8m。鼓励按生产需求适当增加层高,提升厂房适用性。

第二十条 柱距设计

鼓励按生产工艺需求合理设置柱距。柱间距不宜小于8.4m,合理控制剪力墙数量,以利于生产线布置。

第二十一条 楼面荷载设计

楼面活荷载不宜低于5kN/㎡,首层活荷载不宜低于10kN/㎡。鼓励根据生产需求,按较高标准设计荷载。

第二十二条 垂直交通设计

垂直交通应采用客货分离,便于装卸。

(一)货梯数量与承重标准,宜与产业类型、生产要求、厂房规模相匹配。每个标准层宜配置不少于2台载重2吨及以上的货梯,宜配置3吨货梯,部分项目宜考虑5吨货梯。鼓励按实际生产需求,提高货梯建造数量和标准。

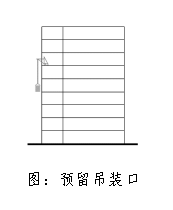

(二)鼓励每层厂房预留吊装口。吊装口宽度不宜小于4m,高度不宜小于3m,为设备调试安装、装卸搬运提供条件。吊装口宜结合货梯厅或外廊设置。

第二十三条 减振隔振设计

对于有振动的生产工艺应进行减振设计。可考虑采用减振基础、阻尼、缓冲等措施,避免对上下楼层的影响。

精密设备基础宜满足微振动控制的要求。

产生较大振动的设备基础宜远离精密设备区域;当无法远离时,对产生较大振动的设备宜采取有效的隔振措施。

对于细微振动敏感的生产工艺应做隔振设计。隔振设计、隔振后的振动响动均应符合国家现行规范、标准的要求,同时应满足相应设备要求的容许振动值。

第二十四条 消防安全设计

“工业上楼”建筑的消防设计应符合现行国家标准、规范的相关规定。

第二十五条 数字智慧建筑设计

鼓励采用多种数字化、智能化设施和系统。

第二十六条 绿色低碳建筑设计

鼓励建筑采用绿色低碳设计。鼓励建筑应用光伏发电,屋面鼓励预留光伏发电设备荷载。生产工艺、技术条件特殊项目的绿色建筑设计指标,宜通过专项论证确定绿色建筑星级目标。

第四章 细分产业建筑设计

第二十七条 光电子信息产业

(一)特点:需求面积大,环保要求高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积宜不小于2000㎡,单元划分宜不小于1000㎡,柱网宜大于8.7m,平面宜采用“一”字型或“L型”布局。首层层高宜为8m,二至六层层高宜为6m,七层及以上层高宜大于4.5m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于20kN/㎡,二至六层不宜低于12kN/㎡,七层及以上不宜低于8kN/㎡。电子信息的精密设备基础宜满足微振动控制的要求。产生较大振动的设备基础宜远离精密设备区域;当无法远离时,对产生较大振动的设备宜采取有效的隔振措施。

(四)垂直交通:配备每单元不少于2台载重量2吨及以上货梯,建议考虑3吨货梯,每台货梯服务建筑面积不宜超过10000㎡。

(五)机电安全环保要求:宜配套生产性废水处理站,每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶,用电荷载密度不宜低于150W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。

第二十八条 新能源汽车与智能网联汽车产业

(一)特点:配套需求不高,区位交通要求高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积不宜小于5000㎡,宜采8.7mx12m较大尺寸柱网,同时容纳多条生产线。标准层平面宜采用“一”字型和“L型”布局。辅助空间宜靠外墙边布置。首层层高宜8m,二层至六层层高不宜低于5.5m,七层以上层高不宜低于4.5m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于25kN/㎡;二层至六层不宜低于10kN/㎡,七层以上不宜低于6.5kN/㎡。宜预留承重达25kN/㎡的仓储区域。

(四)垂直交通:宜设置两台以上2-3吨货梯,两台以上5吨货梯,鼓励设置货车盘道实现多首层。

(五)机电要求:每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶,用电荷载密度不宜低于150W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。

第二十九条 高端装备制造产业

(一)特点:配套需求不高,区位交通要求高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积不宜小于1500㎡,平面宜采用“一字型”或“L型”布局。首层层高宜7-8m,二层至四层层高不宜低于5.5m,五层以上层高不宜低于4.5m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于10kN/㎡;二层以上不宜低于5kN/㎡。宜预留承重达25kN/㎡的仓储区域。

(四)垂直交通:配备每单元不少于2台载重量2吨及以上货梯,宜考虑5吨货梯。

(五)机电要求:每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶。

第三十条 高端医疗器械与生命健康产业

(一)特点:需求面积大,环保要求高。

(二)平面及层高设计要求:平面标准层面积不宜小于1000㎡,建筑平面布局宜规整方正,以“一字型”为主,“L型”为辅。货梯、电梯、楼梯、卫生间、设备房、管井等交通和辅助空间,宜靠外墙边布置。首层层高宜6-8m,二至六层宜5.4-6m。七层及以上宜4.5-5.4m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于10kN/㎡;考虑满足生物医药产业研发中试的普适性要求。二层及以上不宜低于6-8N/㎡。宜预留承重达25kN/㎡的仓储区域。机电设备宜设置减振基础。

(四)垂直交通:配备每单元不少于2台载重量2吨及以上货梯,建议考虑3吨货梯,每台货梯服务建筑面积不宜超过12000㎡。宜考虑独立污物电梯。

(五)机电安全环保要求:宜配套生产性废水处理站,每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶,用电荷载密度不宜低于150W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。

第三十一条 北斗与空天信息产业

北斗与空天信息产业适合上楼的细分方向包括:卫星制造的热控系统、姿态控制系统、数据管理系统;发射服务的发射遥测系统、火箭控制系统;卫星通信;卫星导航;卫星遥感等细分领域。

北斗与空天信息产业的建筑设计在参照《产业用房通用设计指南》的基础上,结合具体上楼的内容,可以具体参考光电子信息产业、高端装备及其他相近细分建筑设计指南。同时,也应充分结合上楼产业的特点进行建筑设计,重点关注平面、层高、柱距、荷载、减振隔振、噪声处理、垂直交通、机电安全环保要求等建筑指标。

第三十二条 时尚消费产业

(一)特点:对空间载体要求相对较低,且需求面积段较为灵活,对物流仓储需求较高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积宜为1000-3000㎡。柱网间距可扩展为8.4m×10-12m。平面宜采用“一字型”、“L型”、“回字形”,交通核宜靠外墙设置,方便货运流通高效,地面有专属的开敞集散卸货区。首层层高不宜低于7m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于10kN/㎡;二层以上不宜低于5kN/㎡。宜预留承重达25kN/㎡的仓储区域,设置共享仓储(建议仓储建筑面积:生产建筑面积=1:100)。隔振根据工艺要求设置。

(四)垂直交通:无特殊要求。

(五)机电安全环保要求:宜配套生产性废水处理站,每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房区域,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶。用电荷载密度不宜低于100W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。

第三十三条 人工智能产业

(一)特点:环保、机电配置要求高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积不宜小于2000㎡,平面宜采用“一字型”或“L型”布局,楼电梯、卫生间、设备机电等辅助用房宜靠外墙集中布置。对振动敏感性较高用户宜采用6m×8.4m柱网,无特殊要求用户宜采用8.7m×10.5m 柱网。首层层高不宜低于6m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于10kN/㎡;二层以上不宜低于6kN/㎡。宜设置独立的结构微振动控制体系。

(四)垂直交通:无特殊要求。

(五)机电安全环保要求:宜配套生产性废水处理站,每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶,用电荷载密度不宜低于150W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。防静电区静电点位绝对值宜小于生产设备及产品电位安全值。

第三十四条 新材料产业

(一)特点:环保要求高,配套要求高。

(二)平面及层高设计要求:标准层面积宜不小于1500㎡,柱网宜大于9m,平面布局宜长方形。首层层高不宜低于8m。

(三)荷载与隔振:结构楼面活荷载首层不宜低于10kN/㎡,二层及以上不宜低于6.5kN/㎡。新材料的精密设备基础宜满足微振动控制的要求。产生较大振动的设备基础宜远离精密设备区域;当无法远离时,对产生较大振动的设备宜采取有效的隔振措施。

(四)垂直交通:无特殊要求。

(五)机电安全环保要求:宜配套生产性废水处理站,每个生产单元预留不少于50㎡的工艺机房,每1000㎡预留不少于4㎡工艺用通风百叶,用电荷载密度不宜低于80W/㎡,或根据相关机电设备实际用电需求确定用电总容量。

第三十五条 新兴产业

新兴产业适合上楼的细分方向包括:网络安全、人工智能、数字创意等。

新兴产业的建筑设计在参照《产业用房通用设计指南》的基础上,结合具体上楼的内容,参考合适的细分建筑设计指南。同时,也应充分结合上楼产业的特点进行建筑设计,应重点关注平面、层高、柱距、荷载、减振隔振、噪声处理、垂直交通、机电安全环保要求等建筑指标。

第三十六条 未来产业

未来产业适合上楼的细分方向包括:未来显示、元宇宙、生物制造、未来网络、量子科技、通用人工智能、先进半导体、人形机器人、脑机接口、未来新材料等。

未来产业的建筑设计在参照《产业用房通用设计指南》的基础上,可结合具体上楼的内容,参考合适的细分建筑设计指南。同时,也应充分结合上楼产业的特点进行建筑设计,应重点关注平面、层高、柱距、荷载、减振隔振、噪声处理、垂直交通、机电安全环保要求等建筑指标。

相关附件: